El abastecimiento y consumo de agua

Saúl Ordúz, Chorro de Padilla, 1979

Saúl Ordúz, Chorro de Padilla, 1979

At the beginning of the twentieth century public water fountains were installed across the city to bring free water to citizens. This photograph shows one of them: the Chorro de Padilla, a colonial water fountain that poured freshwater from the mountain of Monserrate, one of the mountains from the Cordillera Oriental near Bogotá.

All rights reserved. Courtesy of Museo de Bogotá. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

The copyright holder reserves, or holds for their own use, all the rights provided by copyright law, such as distribution, performance, and creation of derivative works.

A comienzos del siglo XX, varias pilas públicas fueron instaladas en Bogotá para llevar agua gratuita a los habitantes. Esta fotografía muestra al Chorro de Padilla, una pila colonial que vertía agua fresca del cerro de Monserrate, una de las montañas ubicadas al oriente de la ciudad.

A lo largo del siglo XX, la construcción de infraestructura para la captación, el almacenamiento y la purificación del agua se convirtió en una evidencia material de la relación que Bogotá estableció con las fuentes de agua circundantes. La escasez y contaminación del agua que circulaba por la ciudad a comienzos del siglo fue un motivo de preocupación para el Gobierno Municipal, que vio en la captación y purificación de los ríos más cercanos una solución al problema. Pero cuando estos ríos no fueron suficientes para abastecer la demanda de la creciente población urbana, se optó por explorar cuencas hidrográficas más grandes y distantes, tras lo cual se construyeron represas, embalses y plantas de tratamiento. La década de 1930 marcó el inicio de la edad dorada de los grandes proyectos de infraestructura, aunque los primeros pasos se remontan a tiempos anteriores.

Durante los primeros años del siglo XX, el abastecimiento de agua para Bogotá corría por cuenta de un acueducto privado administrado por los empresarios colombianos Ramón Jimeno y Antonio Martínez de la Cuadra, quienes en 1886 habían recibido la concesión para prestar este servicio en vista de las restricciones que el Gobierno Municipal había mostrado en la materia. Este acueducto era en realidad un conjunto de redes de tuberías desarticuladas que distribuían el agua almacenada en tanques ubicados en los barrios Egipto, San Diego y Chapinero, los cuales captaban las aguas del los ríos San Francisco y del Arzobispo, y de las quebradas de La Vieja y Las Delicias. Las tuberías transportaban el agua hasta aquellas casas que contaban con conexiones domiciliarias al acueducto, pero también la llevaban hasta las pilas públicas que la distribuían gratuitamente en las plazas de la ciudad. El sistema de abastecimiento gratuito también incluía al renombrado Chorro de Padilla, una pila de agua fresca de origen colonial localizada en el cercano cerro de Monserrate.

Luis Alberto Acuña, Quinta de Bolívar, 1920

Luis Alberto Acuña, Quinta de Bolívar, 1920

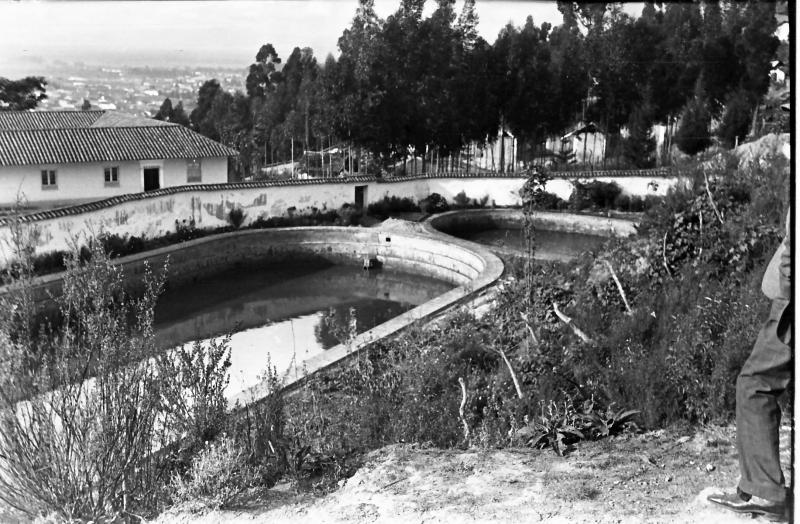

During the early years of the twentieth century, water in Bogotá was supplied by an aqueduct that consisted of a group of complicated pipe networks that distributed the water stored in tanks. This picture shows the storage tanks located in the Egipto neighborhood, on the Cordillera Oriental of Bogotá.

All rights reserved. Courtesy of Museo de Bogotá. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

The copyright holder reserves, or holds for their own use, all the rights provided by copyright law, such as distribution, performance, and creation of derivative works.

Durante los primeros años del siglo XX, el agua de Bogotá era suministrada por un acueducto conformado por un conjunto de complejas redes de tuberías que distribuían el agua almacenada en tanques. Esta imagen muestra el tanque de almacenamiento localizado en el barrio Egipto, sobre los Cerros Orientales de Bogotá.

El acueducto privado instalado por Jimeno y Martínez sustituyó las antiguas acequias coloniales de piedra por tuberías de hierro, buscando limitar la pérdida y contaminación del agua durante su conducción. Sin embargo, la calidad del agua continuó siendo deficiente debido a la ausencia de medios eficientes de purificación. Este problema, sumado al desinterés de los empresarios por aumentar la cobertura del acueducto domiciliario, puso a la opinión pública en contra de la administración privada del acueducto, motivando el debate en torno a lo que hoy llamaríamos el “derecho al agua”.

Políticos, periodistas y médicos promovieron la municipalización del servicio del acueducto, argumentando la necesidad de ejercer un gobierno público sobre los servicios urbanos. Tras tres años de complicadas negociaciones, la municipalización del acueducto culminó en 1914 con la creación de la Empresa Municipal del Acueducto de Bogotá, la cual asumió la responsabilidad de implementar las medidas necesarias para solventar la escasez de agua y la falta de potabilidad de la misma.

Pero para que esa agua lleve al organismo, con provecho, las cantidades que la traspiración y excreciones ha desalojado de él, necesario es, de una manera indispensable, que el agua destinada al consumo de reparación sea agua potable, es decir, agua en la cual, fuéra del oxígeno y el hidrógeno, que son los componentes naturales de ella, no vaya ninguna otra sustancia animal, vegetal ó mineral, en exceso ó sobre las cantidades que son compatibles con la salud que, complicando su naturaleza, adultere sus propiedades y la convierta de benéfica en nociva, haciéndola gravosa para la salud. De ahí que la calidad del agua que se usa para la preparación de los alimentos tenga una grande influencia sobre la salud y consiguientemente sobre la vida del hombre.

—Rafael Zerda Bayón. El agua en la salud y el trabajo, 13. Bogotá: Casa Editorial Aurora, 1909. Consultado 19 Septiembre 2013.

Saúl Ordúz, Acueducto, 1940

Saúl Ordúz, Acueducto, 1940

A worker of the Municipal Aqueduct Company of Bogotá installing a water meter to allow the company to charge fees according to domiciliary consumption.

All rights reserved. Courtesy of Museo de Bogotá. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

The copyright holder reserves, or holds for their own use, all the rights provided by copyright law, such as distribution, performance, and creation of derivative works.

Un trabajador de la Empresa Municipal del Acueducto de Bogotá instalando un medidor de agua que permitiría cobrar las tarifas del servicio de acuerdo con el consumo domiciliario.

Los estudios de los laboratorios químicos locales, inaugurados en 1906 por Federico Lleras Acosta como evidencia de la adopción de la microbiología pasteuriana en Colombia, comprobaron que el agua del acueducto no cumplía con los requisitos mínimos de potabilidad. En efecto, el agua contenía altas cantidades de amoniaco y nitritos, sustancias orgánicas que favorecían la proliferación de los microbios responsables de las enfermedades hídricas. Ante esta situación, la depuración del agua a través de medios mecánicos como la decantación y la filtración resultó insuficiente, siendo necesaria la implementación de procedimientos químicos adicionales como la aplicación de cloro líquido en el agua.

A pesar de la oposición de algunos habitantes preocupados por la toxicidad del cloro, la cloración del agua fue aprobada en 1920 por ser considerada una medida eficiente y económica. El cloro fue inicialmente importado de los Estados Unidos, pero la restricción a su comercialización durante la Segunda Guerra Mundial hizo que la producción nacional de este químico se volviera imperativa, lo cual llevó a la creación de la Compañía Nacional de Cloro y sus Derivados en 1942.

Los progresistas industriales señores Posada y Tobón han dado a su fábrica de bebidas gaseosas que funcionaba desde hace algún tiempo en esta ciudad, un nuevo ensanche con el montaje de un departamento de esterilización de las aguas, por medio de los rayos ultra-violetas. Esta industria, montada con maquinaria moderna y que consulta los mejores adelantos de la ciencia, será de gran beneficio para Bogotá, donde la mala calidad de las aguas potables constituye un verdadero peligro, y ha sido causa de violentas epidemias de tifo.

—“Progreso de Bogotá—La esterilización de las aguas.” El Gráfico, 15 Junio 1918, 121.

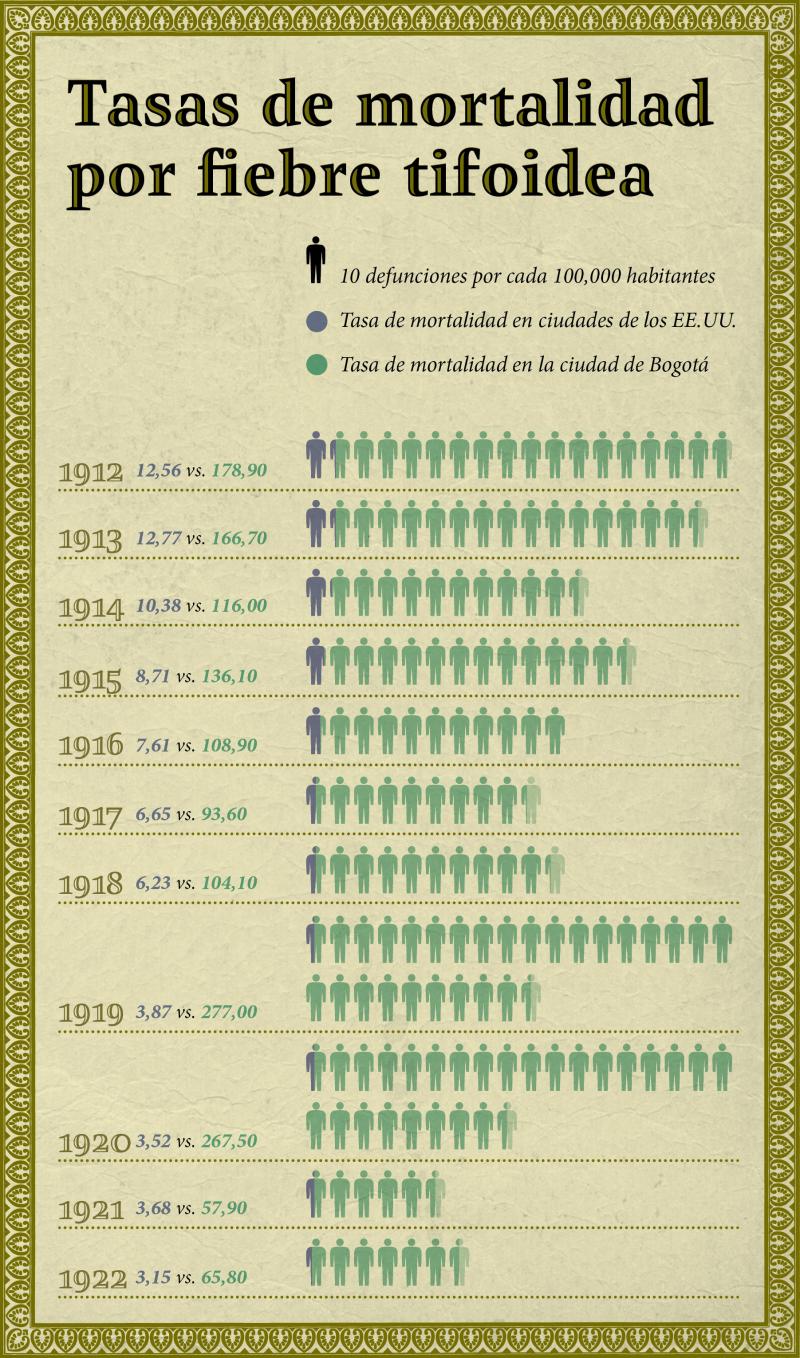

Tasas de mortalidad por fiebre tifoidea: Una comparación entre los Estados Unidos y Bogotá, 1912–1922:

Los brotes de fiebre tifoidea se relacionan con la higiene deficiente y la falta de infraestructura sanitaria. El agua contaminada usada para la irrigación o el consumo, es la principal causa de aparición de epidemias de fiebre tifoidea que afectan a todos los grupos etarios. La migración de personas del campo hacia las ciudades también ha constituido un problema, pues los migrantes se asientan en áreas urbanas en donde el suministro de agua potable es frecuentemente inadecuado. Otro factor epidemiológico de relevancia ha sido el clima: durante la temporada seca, la acumulación de desperdicios y la proliferación de moscas han jugado un importante papel en la diseminación del bacilo.

Tasas de mortalidad por fiebre tifoidea: Una comparación entre los Estados Unidos y Bogotá, 1912–1922:

Los brotes de fiebre tifoidea se relacionan con la higiene deficiente y la falta de infraestructura sanitaria. El agua contaminada usada para la irrigación o el consumo, es la principal causa de aparición de epidemias de fiebre tifoidea que afectan a todos los grupos etarios. La migración de personas del campo hacia las ciudades también ha constituido un problema, pues los migrantes se asientan en áreas urbanas en donde el suministro de agua potable es frecuentemente inadecuado. Otro factor epidemiológico de relevancia ha sido el clima: durante la temporada seca, la acumulación de desperdicios y la proliferación de moscas han jugado un importante papel en la diseminación del bacilo.

Cristóbal Bernal. “Estadística de mortalidad por enfermedades hídricas en Bogotá, de 1912 a 1922.” Santafé y Bogotá 1, no. 6 (1923): 395–99.

Dabney H. Maury. Estudios sobre el abastecimiento de aguas para la ciudad de Bogotá. Bogotá: Editorial de Cromos, 1929, 17.

Infografía diseñada por Mónica Páez Pérez y María José Castillo Ortega. Tangrama. 2014.

Esta obra se encuentra bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Otra intervención relevante fue la compra de los terrenos localizados en los nacimientos de los ríos que abastecían al acueducto. Entre 1916 y 1918, el Gobierno Municipal compró cerca de 4,480 hectáreas de terrenos localizados en las hoyas hidrográficas de los ríos San Francisco, San Cristóbal y del Arzobispo. En los terrenos adquiridos se llevó a cabo el desalojo de los habitantes, la restricción de las actividades mineras, la prohibición de la agricultura y el desarrollo de programas de reforestación, medidas institucionales que mitigaron las consecuencias de la contaminación en las cuencas altas de los ríos, mejorando de esta forma la calidad del agua. Los efectos positivos de esta medidas fueron notorios en el descenso de la mortalidad por enfermedades hídricas: las tasas de mortalidad por fiebre tifoidea se redujeron de 136 defunciones por 100,000 habitantes en 1915, a 58 defunciones por 100,000 habitantes en 1921.

Sin esperar medidas institucionales, los bogotanos actuaron autónomamente comprando filtros caseros y agua embotellada. Un puñado de empresas colombianas hicieron que estas innovaciones estuvieran a disposición de un público cada vez mayor, para lo cual anunciaron sus productos en la prensa recurriendo a argumentos científicos y reivindicaciones higiénicas. Este fue el caso de los filtros purificadores de agua promocionados por la compañía Camacho Roldán & Tamayo en 1905, con el aparente respaldo de los estudios del químico francés Louis Pasteur. Otro caso representativo fue el del agua cristalina que la compañía Posada y Tobón promocionaba en 1913, vendiendo damajuanas de 20 litros por 5 centavos directamente en la fábrica, o entregándolas a domicilio por un costo de 10 centavos. Su éxito fue tal que para el año 1918 se anunciaba la apertura de un departamento exclusivamente dedicado a la purificación de agua mediante el uso de rayos ultravioleta. La compañía Posada y Tobón, rebautizada posteriormente como Postobón, se convirtió en la marca de bebidas embotelladas más emblemática de la industria colombiana, una distinción que mantiene hasta hoy en día.

Daniel Rodríguez, Pileta para el abastecimiento de agua, 1950

Daniel Rodríguez, Pileta para el abastecimiento de agua, 1950

© 1950 Daniel Rodríguez. Courtesy of Museo de Bogotá. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Collection Daniel Rodríguez. Reference MdB17001.

Woman filling water from public pump.

The copyright holder reserves, or holds for their own use, all the rights provided by copyright law, such as distribution, performance, and creation of derivative works.

Mujer llenando una caneca con agua tomada de una bomba pública localizada en medio de una calle sin pavimentar.

El aseo respecto del agua de beber es un punto en que pone un especial esmero la gente bien educada; y jamás se verá una persona fina que no respete altamente las jarras o vasijas que contienen el agua para beber; es gran grosería introducir en ellas el vaso para sacar el líquido, beber directamente de la misma jarra o vasija, echar lo que ha sobrado de nuevo en la jarra, al servirse llenar el vaso excesivamente, etc.

—Manuel Antonio Carreño. Manual de urbanidad y buenas maneras para uso de la juventud de ambos sexos; en el cual se encuentran las principales reglas de civilidad y etiqueta que deben observarse en las diversas situaciones sociales; precedido de un breve tratado sobre los deberes morales del hombre, 61. Bogotá: Editorial Voluntad, 1961. Primera edición: 1871.

Los ciudadanos también pudieron consultar las recomendaciones que sobre el consumo de agua publicaron los higienistas. En su manual de urbanidad, Manuel Antonio Carreño invitaba a sus lectores a seguir normas básicas para evitar la contaminación del agua almacenada en jarras. Por su parte, las disertaciones escritas por algunos médicos y los comunicados de la Dirección de Higiene y Salubridad de Bogotá, recomendaron hervir el agua destinada al consumo y lavar con agua hervida las frutas, los vegetales crudos y la vajilla empleada en la mesa.

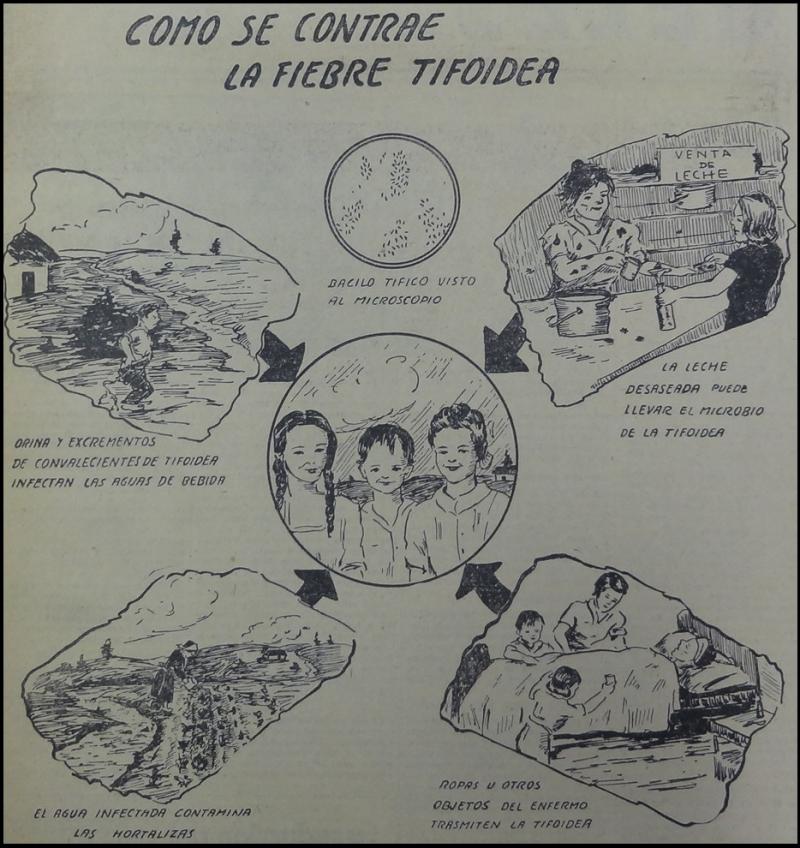

“Enfermedades contagiosas: Lo que debe saberse sobre fiebre tifoidea”, El Tiempo, 1946

“Enfermedades contagiosas: Lo que debe saberse sobre fiebre tifoidea”, El Tiempo, 1946

Illustration for a newspaper article entitled Contagious diseases: What one should know about typhoid fever, written by the Inter-American Cooperative Service of Public Health in 1946. This illustration depicts persistent means of the spread of typhoid fever: drinking water polluted with excrement containing the bacillus, watering vegetables with contaminated water, drinking unhealthy milk, or contact with the clothes of those infected.

All rights reserved. Courtesy of El Tiempo Casa Editorial.

The copyright holder reserves, or holds for their own use, all the rights provided by copyright law, such as distribution, performance, and creation of derivative works.

Ilustración incluida en el artículo de prensa “Enfermedades contagiosas: Lo que debe saberse sobre fiebre tifoidea”, publicado por el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública en 1946. Esta ilustración representa los medios persistentes de propagación de la fiebre tifoidea: consumir agua contaminada con materias fecales, lavar vegetales con agua contaminada, tomar leche antihigiénica, o tener contacto con la ropa de las personas infectadas.

La prevención de la fiebre tifoidea—una enfermedad de contagio hídrico causada por la presencia del bacilo de Eberth en el agua contaminada con materias fecales de las personas infectadas— requirió medidas adicionales de control de las diferentes formas de contagio. Era recomendable hervir no solo el agua para el consumo humano, sino también la leche que procedía de los hatos de ordeño al occidente de la ciudad, en donde escaseaba el agua potable para la hidratación del ganado y la limpieza de las cantinas. También se aconsejó no depositar excrementos en ríos y alcantarillas, no lavar la ropa con agua sucia, y no acumular basuras en las casas porque estas propiciaban la reproducción de la mosca doméstica, que en sus patas podía transportar rastros de heces contaminadas con el bacilo.

Al igual que la contaminación del agua, su continua escasez fue un aspecto bastante problemático. La longeva demanda de leña y materiales de construcción había conducido a la deforestación y erosión de los Cerros Orientales, lo cual disminuyó la capacidad del suelo para retener el agua lluvia que recargaba los ríos y quebradas que descendían por las pendientes, alterando el ciclo hidrológico del altiplano de Bogotá. El agua se tornó más escasa a medida que la población urbana comenzó a crecer.

En respuesta, una de las primeras tareas emprendidas por la recién creada Empresa Municipal del Acueducto de Bogotá durante la década de 1920, fue la captación del Río San Cristóbal, el cual descendía por las laderas de los Cerros Orientales para luego serpentear a lo largo de la periferia sur de la ciudad. El agua de este río fue vista como una solución ante la reducción del caudal de los ríos San Francisco, San Agustín y del Arzobispo, tradicionales fuentes de abastecimiento para la ciudad. Las obras incluyeron la construcción de una bocatoma, la adecuación de dos decantadores para separar los sedimentos, la instalación de un aparato para la aplicación de cloro, y la creación de un tanque de almacenamiento de agua de 3,800 metros cúbicos de capacidad. Adicionalmente, se instalaron nuevas tuberías siguiendo el diseño de una red unificada de distribución de agua. Para 1927, el acueducto de Bogotá contaba con una red de 65,603 metros lineales, aunque el número de clientes registrados apenas alcanzaba el 5.8% de la población urbana, estimada en 224,127 habitantes.

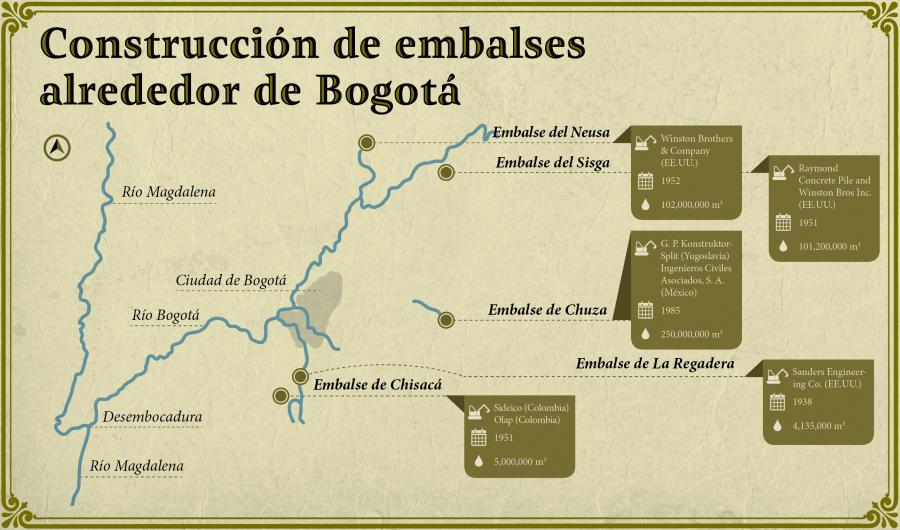

Construcción de embalses alrededor de Bogotá:

Infografía que muestra la localización, las empresas constructoras, el año de inauguración y la capacidad de almacenamiento de los embalses construidos alrededor de Bogotá entre 1938 y 1985.

Fondo de Atención y Prevención de Emergencias, “Información Embalse del Neusa”, Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias de Bogotá SIRE, consultado el 23 de Noviembre de 2013.

Fondo de Atención y Prevención de Emergencias, “Información Embalse del Sisga”, Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias de Bogotá SIRE, consultado el 23 de Noviembre de 2013.

Juan Camilo Rodríguez Gómez, coord., El agua en la historia de Bogotá. Volumen II: 1938-1985 (Bogotá: Villegas Editores, 2003), 45, 50, 103, 104, 119, 219, 222, 241.

Mónica Páez Pérez y María José Castillo Ortega. Tangrama, 2014.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

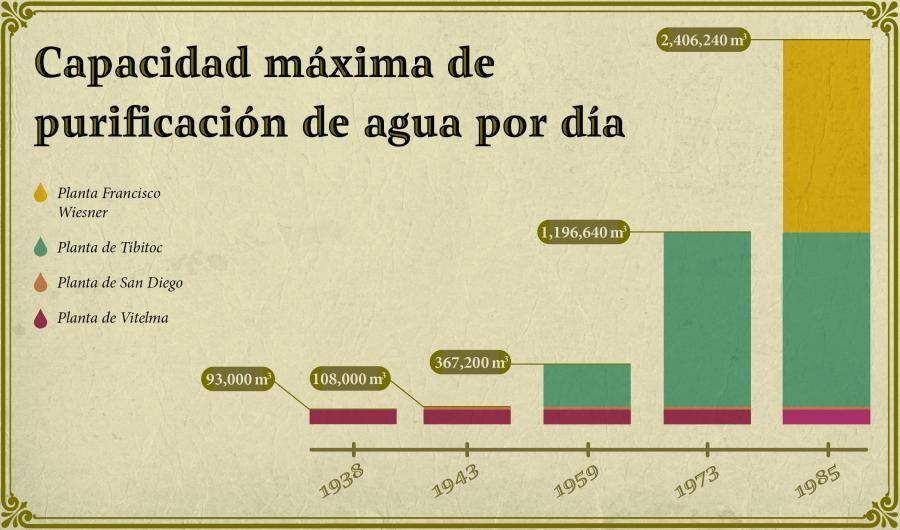

Capacidad máxima de purificación de agua por día:

Infografía que muestra la capacidad máxima de purificación de agua por día del sistema de abastecimiento de agua de Bogotá, la cual resulta de la suma de las capacidades individuales de las plantas de tratamiento de agua construidas entre 1938 y 1985.

Juan Camilo Rodríguez Gómez. El Agua en la Historia de Bogotá. Volume II: 1938–1985. Bogotá: Villegas Editores, 2003, 47, 51, 80, 142, 169–73, 190–95, 225.

Mónica Páez Pérez y María José Castillo Ortega. Tangrama, 2014.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Comparación de la capacidad de las plantas de tratamiento de agua:

Infografía que muestra una comparación de la capacidad de las diferentes plantas de tratamiento de agua que hacían parte del sistema de abastecimiento de agua de Bogotá en 1985.

Juan Camilo Rodríguez Gómez. El Agua en la Historia de Bogotá. Volume II: 1938–1985. Bogotá: Villegas Editores, 2003, 47, 51, 80, 142, 169–73, 190–95, 225.

Mónica Páez Pérez and María José Castillo Ortega. Tangrama, 2014.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

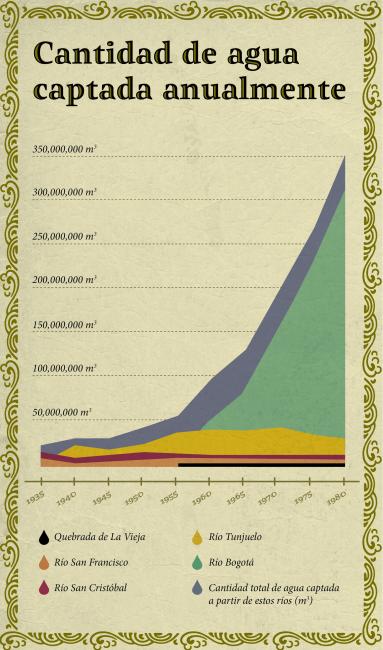

Cantidad de agua captada anualmente:

Infografía que muestra el volumen creciente de agua que, entre 1935 y 1980, fue recolectada anualmente por el servicio municipal de acueducto de Bogotá a partir de la captación de diferentes ríos y quebradas.

Contraloría Municipal de Bogotá. Anuario municipal de estadística de Bogotá. Bogotá: Contraloría Municipal de Bogotá, 1950, 164.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario Estadístico de Bogotá. Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 1966, 180.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario Estadístico de Bogotá. Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 1969, 165.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario Estadístico de Bogotá. Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 1980, 183.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario Estadístico de Bogotá. Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 1983, 141.

Mónica Páez Pérez and María José Castillo Ortega. Tangrama, 2014.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Clientes registrados del Servicio Municipal de Acueducto:

Infografía que muestra el aumento en el número de clientes registrados del servicio municipal de acueducto de Bogotá entre 1897 y 2005, y su correspondiente representación porcentual con relación al total de la población urbana.

Gratiniano Buitrago Mora. Historia Financiera 1914–1978. Bogotá: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 1978, 187–94.

Contraloría Municipal de Bogotá. Anuario Municipal de Estadística de Bogotá. Bogotá: Contraloría Municipal de Bogotá, 1947.

Contraloría General de la República. Censo General de Población. 5 de Julio de 1938. Ordenado por la Ley 67 de 1917. Departamento de Cundinamarca. Bogotá: Imprenta Nacional, 1941, 9.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario Estadístico de Bogotá. Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 1967, 2. Accessed 15 November 2013.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario Estadístico de Bogotá. Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 1983, 115.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Características, Planificación y Principales Conceptos del Censo de 1973. Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2009, 80. Accessed 15 November 2013.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Censo de Población de 1951 (Mayo 9). Departamento de Cundinamarca. Bogotá: Imprenta Nacional, 1954, 12.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Censo General 2005. Nivel Nacional. Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2008, 35.

Secretaría Distrital de Ambiente. “Número Usuarios con Servicio de Acueducto de EAAB—NUCAA”. Observatorio Ambiental de Bogotá. Accessed 29 November 2013.

Secretaría Distrital de Planeación. Bogotá Ciudad de Estadísticas. Boletín 23. Población y Desarrollo Urbano. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010, 6–15. Accessed 17 November 2013.

Julián Vargas Lesmes, and Fabio Zambrano. “Santa Fe y Bogotá: Evolución Histórica y Servicios Públicos (1600–1957).” In Bogotá 450 Años. Retos y Realidades. Bogotá: Foro Nacional por Colombia—Instituto Francés de Estudios Andinos, 1988, 15, 19, 22, 40.

Mónica Páez Pérez and María José Castillo Ortega. Tangrama, 2014.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

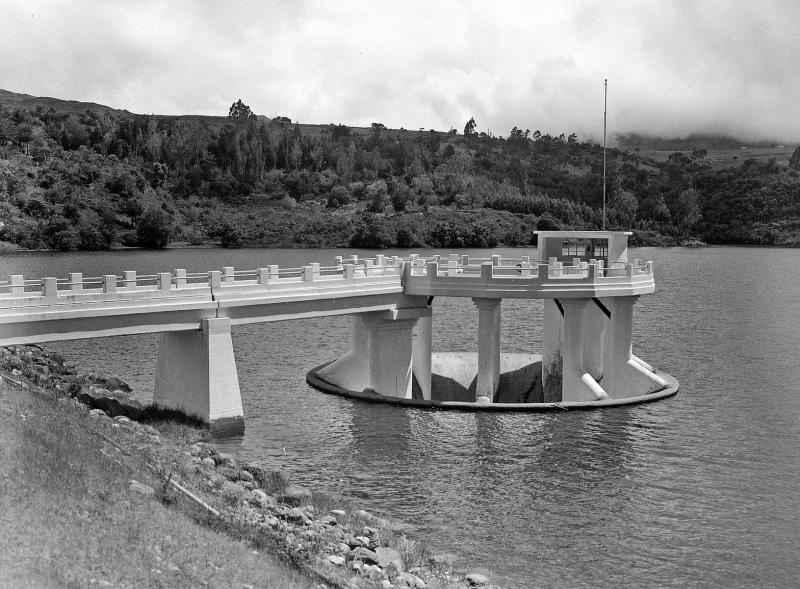

La construcción de represas—un tema importante para la ingeniería internacional de la época—también fue vista como una posible solución al problema de escasez de agua en la ciudad. El Gobierno Municipal recibió propuestas para represar los ríos Teusacá, Blanco, Neusa y Chisacá, pero fue el caudaloso Río Tunjuelo el que acaparó la mayor atención de los ingenieros. Un lugar conocido como La Regadera, ubicado en el municipio de Usme al sur de Bogotá, fue elegido para la construcción de la represa del Río Tunjuelo. Los desafíos técnicos del proyecto suscitaron fuertes críticas por parte de ingenieros civiles locales, pero a pesar de ello, el Gobierno Nacional y el Concejo Municipal de Bogotá autorizaron su construcción a partir de 1933, fecha en la que la ciudad ingresó oficialmente en la “era de las represas”.

La Represa de La Regadera se convirtió en la principal obra del Nuevo Acueducto de Bogotá, inaugurado en 1938 en medio de las entusiastas celebraciones del cuarto centenario de la fundación de la ciudad. El agua obtenida del Río Tunjuelo era almacenada en el embalse formado por la represa, el cual tenía una capacidad de 4,135,000 metros cúbicos. De allí, el agua era conducida por una tubería de acero y concreto reforzado de 22 kilómetros de longitud hasta la recién inaugurada Planta de Tratamiento de Vitelma, en donde diariamente se purificaban cerca de 93,000 metros cúbicos de agua mediante un proceso que incluía la aireación para eliminar olores desagradables, el uso de cal y alumbre para decantar las impurezas, el empleo de filtros de arena para separarlas, y la aplicación de cloro para descartar la presencia de microorganismos. Una vez purificada, el agua era transportada a través de 5,200 metros de tubería hasta los tanques de almacenamiento de los barrios Egipto y San Diego, de donde se distribuía a gran parte de la ciudad.

Saúl Ordúz, Tanques de Vitelma, 1981

Saúl Ordúz, Tanques de Vitelma, 1981

Storage tanks of the Vitelma Treatment Plant located in the San Cristóbal neighborhood, inaugurated in 1938 as part of the New Aqueduct of Bogotá.

All rights reserved. Courtesy of Museo de Bogotá. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

The copyright holder reserves, or holds for their own use, all the rights provided by copyright law, such as distribution, performance, and creation of derivative works.

Tanques de almacenamiento de la Planta de Tratamiento de Vitelma, localizada en el barrio San Cristóbal e inaugurada en 1938 como parte del Nuevo Acueducto de Bogotá.

Saúl Ordúz, Tanques de San Diego, 1982

Saúl Ordúz, Tanques de San Diego, 1982

San Diego Treatment Plant, inaugurated in 1943 to purify a daily average of 15,000 cubic meters of water obtained from the San Francisco and Arzobispo rivers. This plant was built to supplement the Vitelma Treatment Plant.

All rights reserved. Courtesy of Museo de Bogotá. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

The copyright holder reserves, or holds for their own use, all the rights provided by copyright law, such as distribution, performance, and creation of derivative works.

Planta de Tratamiento de San Diego, inaugurada en 1943 para purificar un promedio diario de 15,000 metros cúbicos de agua captada de los ríos San Francisco y del Arzobispo. Esta planta fue construida como complemento de la Planta de Tratamiento de Vitelma.

La Represa de La Regadera no solo fue una obra de ingeniería de dimensiones nunca antes vistas en el ámbito local que abrió las puertas a las transferencias tecnológicas procedentes de los Estados Unidos. También significó la incorporación de la cuenca del Río Tunjuelo en las dinámicas urbanas. De ahora en adelante, el Río Tunjuelo se convertiría en una importante fuente de suministro hídrico para la ciudad, a la par que sería terreno propicio para el asentamiento no planificado de barrios e industrias que aumentarían la contaminación de sus aguas y condicionarían su cauce. El río respondería con continuos y peligrosos desbordamientos durante las fuertes temporadas de lluvia, a pesar de las intervenciones municipales en la adecuación del alcantarillado, la canalización del río y la construcción de diques de tierra sobre las orillas. Paradójicamente, estos diques no resultarían lo suficientemente eficaces para contener los desbordamientos del río sino que, por el contrario, agravarían la magnitud del problema ambiental, pues al remover la vegetación de las orillas e incrementar la sedimentación del agua, conducirían a aumentar las inundaciones en localidades del sur de Bogotá como Tunjuelito y Bosa.

Saúl Ordúz, La Regadera, 1978

Saúl Ordúz, La Regadera, 1978

This is the Glory Hole of La Regadera Dam, built between 1933 and 1938 in order to increment the quantity of water supplied by the aqueduct of Bogotá for the increasing numbers of citizens. The Glory Hole, also called Morning Glory, is a spillway designed in the shape of an inverted bell to release reservoir overflows.

All rights reserved. Courtesy of Museo de Bogotá. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

The copyright holder reserves, or holds for their own use, all the rights provided by copyright law, such as distribution, performance, and creation of derivative works.

Este es el Glory Hole de la Represa de La Regadera, construida entre 1933 y 1938 con el fin de incrementar la cantidad de agua suministrada por el acueducto de Bogotá al creciente número de ciudadanos. El Glory Hole, también llamado Morning Glory, es un rebosadero diseñado en forma de campana invertida para liberar el exceso de agua almacenada en el embalse.

Para muchos testigos de la época, la Represa de La Regadera representó un símbolo de la modernidad industrial y del poder del control humano sobre la naturaleza en beneficio de la civilización urbana. Sin embargo, el beneficio no duró mucho. Dos años después de la inauguración de esta importante obra, la ciudad volvió a sentirse amenazada por la escasez de agua. El aumento desmedido de conexiones domiciliarias del acueducto se sumó al despilfarro de agua por parte de los usuarios del servicio, poniendo en peligro el abastecimiento durante los meses de baja pluviosidad. Mientras retornaban las lluvias y la represa recuperaba su nivel de agua, se adoptaron medidas inmediatas como la suspensión del servicio de acueducto en las noches y la instalación de medidores de agua en cada casa, para así ajustar las tarifas de cobro de acuerdo con el consumo domiciliario.

La construcción de represas continuó con el fin de asegurar el abastecimiento de agua para Bogotá. En 1951 se puso en servicio la Represa de Chisacá, que se ubicó a mayor altura que La Regadera y permitió embalsar cerca de 5,000,000 metros cúbicos de agua del río Tunjuelo. Al mismo tiempo se inauguraron los embalses de los ríos Sisga y Neusa, cada uno de ellos con más de 100,000,000 metros cúbicos de almacenamiento. Estos embalses no solo ampliaron la disponibilidad de fuentes de agua para los bogotanos, sino que también impulsaron la exploración de nuevas posibilidades al norte de la ciudad, concentrándose progresivamente en ríos más amplios y distantes.

Unos años más tarde, en 1959, se inauguró el Acueducto del Río Bogotá, que proporcionó diariamente 259,200 metros cúbicos de agua purificada para la ciudad, particularmente para los barrios obreros del occidente. Este acueducto captaba el agua del Río Bogotá mediante una presa construida abajo de su confluencia con el Río Neusa, aunque también tenía a su disposición parte del agua almacenada en el Embalse del Neusa. Una vez captada, el agua se dejaba sedimentar durante dos día en un estanque artificial para luego ser impulsada con bombas de presión hasta la cima del cerro de Tibitoc. En la cima del cerro se encontraba una planta de tratamiento del agua en donde procesos de floculación, filtración y esterilización se combinaban para producir agua potable que sería transportada por gravedad a través de una tubería de 38 kilómetros que llegaba hasta Usaquén, un barrio situado en el nororiente de Bogotá.

Saúl Ordúz, Tanques de Tibitó, 1982

Saúl Ordúz, Tanques de Tibitó, 1982

The Tibitoc Treatment Plant, inaugurated in 1959 and broadened in the 1970s, serves as material evidence of the introduction of the Bogotá River upper basin into Bogotá’s water supply system.

All rights reserved. Courtesy of Museo de Bogotá. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

The copyright holder reserves, or holds for their own use, all the rights provided by copyright law, such as distribution, performance, and creation of derivative works.

La Planta de Tratamiento de Tibitoc, inaugurada en 1959 y ensanchada en la década de 1970, sirve como una evidencia material de la introducción de la cuenca alta del Río Bogotá dentro del sistema de abastecimiento de agua para la ciudad.

Saúl Ordúz, Visitas Presa de Golillas, 1982

Saúl Ordúz, Visitas Presa de Golillas, 1982

© 1982 Saúl Ordúz. Courtesy of Museo de Bogotá. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Collection Saúl Ordúz, Reference MdB09512

The copyright holder reserves, or holds for their own use, all the rights provided by copyright law, such as distribution, performance, and creation of derivative works.

La Presa de Golillas, una de las obras del proyecto del Páramo de Chingaza, fue construida entre 1972 y 1985. Aprovechando el potencial hídrico del páramo como origen de numerosas fuentes de agua, esta presa tuvo capacidad para almacenar 250,000,000 metros cúbicos de agua en el Embalse de Chuza. Este fue el proyecto de infraestructura más grande en la historia del abastecimiento de agua para Bogotá durante el siglo XX.

Mientras tanto, la población comenzó a crecer dramáticamente. Con el fin de aumentar la eficiencia del Acueducto del Río Bogotá, se construyó un embalse adicional en el Río Teusacá, afluente del río Bogotá. Se instalaron nuevas estaciones de bombeo, tanques de sedimentación y filtros de antracita en la Planta de Tratamiento de Tibitoc. Se construyó una conducción adicional entre Tibitoc y Bogotá y también se instalaron nuevas tuberías matrices para la distribución de agua al interior de la ciudad. En 1973, año en que concluyeron estos trabajos de ensanche, el Acueducto del Río Bogotá había aumentado su capacidad a 1,088,640 metros cúbicos de agua potable por día.

El ensanche del Acueducto del Río Bogotá significó la introducción de un gobierno del agua enfocado en acciones de largo plazo, pues el aumento demográfico sostenido había hecho inservibles las intervenciones ingenieriles inmediatistas. Obedeciendo a esta lógica, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá puso sus ojos sobre el Páramo de Chingaza, ideando un gran proyecto para la construcción de una nueva represa, un embalse y una sistema de conducción. El proyecto, que inició en 1972 con la expectativa de suministrar agua hasta el año 2020, se convirtió en la obra de mayor magnitud en la historia del abastecimiento de agua para Bogotá durante el siglo XX.

El proyecto del Páramo de Chingaza consistió en el desvío de los ríos Chuza, Guatiquía y Frío para conducirlos por gravedad hacia Bogotá, cambiando su condición natural como tributarios de la vertiente de los Llanos Orientales y convirtiéndolos en nuevos afluentes de la cuenca del Río Bogotá, que discurría como límite occidental del área de expansión de la ciudad. Las obras incluyeron la construcción de la Presa de Golillas que hizo posible crear el Embalse de Chuza, con una capacidad de almacenamiento de 250,000,000 de metros cúbicos de agua de los ríos Chuza y Guatiquía, y de otras fuentes menores como las quebradas Golillas y Leticia. El agua almacenada era transportada hasta la ciudad mediante un sistema de conducción de más de 37 kilómetros que llegaba hasta la Planta de Tratamiento Francisco Wiesner, en donde se purificaban hasta 1,209,600 metros cúbicos de agua diariamente.

Saúl Ordúz, Canal salida Simayá Plan Chingaza, 1982

Saúl Ordúz, Canal salida Simayá Plan Chingaza, 1982

The Simayá Channel formed part of a water conduction system of over 37 kilometers that ran from the Chuza Reservoir to the Francisco Wiesner Treatment Plant, both large-infrastructure interventions incorporated into the Chingaza Páramo project.

All rights reserved. Courtesy of Museo de Bogotá. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

The copyright holder reserves, or holds for their own use, all the rights provided by copyright law, such as distribution, performance, and creation of derivative works.

El Canal de Simayá hizo parte del sistema de conducción de agua de más de 37 kilómetros de longitud que iba del Embalse de Chuza a la Planta de Tratamiento Francisco Wiesner, ambas intervenciones de gran infraestructura incorporadas al proyecto del Páramo de Chingaza.

Saúl Ordúz, Túnel de Ventana, 1983

Saúl Ordúz, Túnel de Ventana, 1983

All rights reserved. Photographed by: Ordúz, Saúl (1983)., Túnel de Ventana. Courtesy of Museo de Bogotá. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

The copyright holder reserves, or holds for their own use, all the rights provided by copyright law, such as distribution, performance, and creation of derivative works.

Construcción del Túnel de Ventana, integrado al sistema de conducción de agua que iba del Embalse de Chuza a la Planta de Tratamiento Francisco Wiesner.

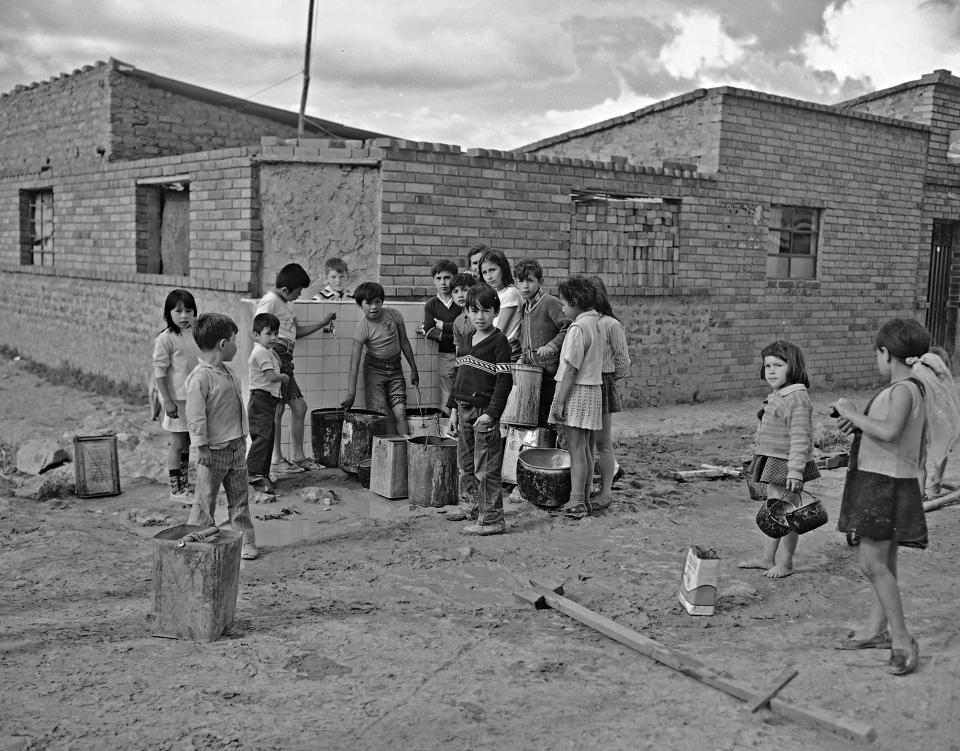

La otra fuente de agua en el barrio, la que esperaba siempre en la esquina de la cuadra, la diva, la gestora de vida, era la pila. Sinónimo de cocina, aseo y, claro, como tiene que ser con lo deseado y escaso, la iniciadora de conflictos. Un chorro, un sólo chorro de agua salía de esta pila para todo el barrio. Mi papá, José de Jesús, mis tíos Elías, Evangelista e Ismael, todos con nombres proféticos y bíblicos, pero no milagrosos, pues como cualquier cristiano, valga la redundancia, tenían que hacer la fila, cada uno con una olla, para llegar al indispensable líquido.

—Natalia García Mora. “La Pila”. En Talleres de Crónica: Memorias del Agua en Bogotá: Antología, ed. Maryluz Vallejo Mejía, 50. Bogotá: Banco de la República, Pontificia Universidad Javeriana, Alcaldía Mayor de Bogotá, Archivo de Bogotá, 2011. Consultado 14 Agosto 2013.

Saúl Ordúz, Acueducto comunal de Suba, 1972

Saúl Ordúz, Acueducto comunal de Suba, 1972

A group of children waiting in line to fill their buckets, cans and pots with water from a public fountain in a poor neighborhood in the Suba district, northwest of Bogotá. The situation captured in this photograph shows not only the socially differentiated relationship between population and water that has characterized the history of the city, but also the active role of children in daily domestic dynamics related to water supply.

All rights reserved. Courtesy of Museo de Bogotá. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

The copyright holder reserves, or holds for their own use, all the rights provided by copyright law, such as distribution, performance, and creation of derivative works.

Un grupo de niños espera en fila para llenar sus baldes, canecas y ollas con agua de una pila pública en un barrio popular de la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. La situación capturada en esta fotografía muestra no solo la relación socialmente diferenciada entre la población y el agua que ha caracterizado la historia de la ciudad, sino también el rol activo de los niños en las dinámicas domésticas cotidianas relacionadas con el abastecimiento de agua.

Saúl Ordúz, Acueducto comunal de Suba, 1972

Saúl Ordúz, Acueducto comunal de Suba, 1972

Woman filling a bucket with water from cans that are transported by a donkey to a poor neighborhood located in the Suba district, northwest of Bogotá.

All rights reserved. Courtesy of Museo de Bogotá. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

The copyright holder reserves, or holds for their own use, all the rights provided by copyright law, such as distribution, performance, and creation of derivative works.

Mujer llenando un balde con agua tomada de recipientes transportados en burro hasta un barrio popular de la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.

El proyecto del Páramo de Chingaza atravesó numerosas dificultades técnicas y financieras, pero fue finalmente concluido en 1985. No obstante, el proyecto no garantizó el fin del problema de abastecimiento de agua para los habitantes de Bogotá, pues el servicio de acueducto domiciliario continuaba estando ausente de los barrios periféricos de escasos recursos, los cuales se habían multiplicado desde mediados del siglo XX para convertirse en hogar de numerosos migrantes que habían llegado a la ciudad huyendo del conflicto armado en el campo. Estos barrios populares enfrentaron un racionamiento forzado de agua que los obligaba a recurrir a métodos alternativos para conseguir este preciado líquido. Entre estos métodos se encontraban los carrotanques que vendían agua, los burros siempre fieles trasportadores de recipientes con agua, y las populares carreras que en las madrugadas emprendían los niños hasta la pila pública más cercana, en donde una multitud esperaban en fila para poder llenar los baldes, canecas y ollas con el agua que consumiría la familia durante el día.

Saúl Ordúz, Trabajo Acueducto Barrio Nueva Caledonia, 1980

Saúl Ordúz, Trabajo Acueducto Barrio Nueva Caledonia, 1980

Man filling a receptacle with water poured from the faucet of a public water fountain in the Nueva Caledonia neighborhood.

All rights reserved. Courtesy of Museo de Bogotá. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

The copyright holder reserves, or holds for their own use, all the rights provided by copyright law, such as distribution, performance, and creation of derivative works.

Hombre llenando un recipiente con agua que brota del grifo de una pila pública en el barrio Nueva Caledonia.

Saúl Ordúz, Trabajos Acueducto Barrio Verbenal, 1980

Saúl Ordúz, Trabajos Acueducto Barrio Verbenal, 1980

Men and boys installing underground piping for the aqueduct of the Verbenal neighborhood, a poor area located in the northeast of Bogotá. The financial inability of the city’s government to solve the urgent needs of emerging neighborhoods led many people to develop material improvements on their own.

All rights reserved. Courtesy of Museo de Bogotá. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

The copyright holder reserves, or holds for their own use, all the rights provided by copyright law, such as distribution, performance, and creation of derivative works.

Hombres y niños instalando una tubería subterránea del acueducto en el barrio Verbenal, un barrio popular localizado en el nororiente de Bogotá. La incapacidad financiera del Gobierno Municipal para solventar las necesidades urgentes de los barrios emergentes condujo a que muchas personas emprendieran mejoras materiales por cuenta propia.

La ausencia del servicio de acueducto domiciliario en los barrios más humildes simbolizó la relación socialmente diferenciada entre la población y el agua. Consciente de esta fragmentación social ligada al suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dejó la complejidad técnica de las represas y la magnitud de los embalses para construir tanques de almacenamiento, estaciones de bombeo y redes de tuberías en los barrios populares, justo después de culminar el proyecto del Páramo de Chingaza. De ahora en adelante, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá prestaría mayor atención a las intervenciones de escala barrial que resultaban esenciales para solventar la ausencia del servicio de acueducto en una parte sustancial de la ciudad.

Fragmentos seleccionados de un video mudo original que muestra la construcción de la Represa de La Regadera y de la Planta de Tratamiento de Vitelma entre 1934 y 1938. Gracias a la financiación del Ministerio de Obras Públicas, los cineastas Acevedo e Hijos consiguieron un registro visual detallado de las fases de construcción de estas dos obras que hicieron parte del Nuevo Acueducto de Bogotá. Este video revela los avances tecnológicos utilizados en el proyecto, su magnitud y su impacto sobre la naturaleza. La música de fondo fue compuesta y grabada por Arlington Vaca en el tradicional género musical del pasillo, el cual fue bastante popular en Bogotá a principios del siglo XX.

Video: Construcción del Nuevo Acueducto de Bogotá, DVD, dirigido por Acevedo e Hijos (Bogotá: Acevedo e Hijos, 1934–1938).

Bogotá, Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Code DVD0005-5997. Todos los derechos reservados. Cortesía de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.

Autorización de uso de imágenes No. 782.

Music: Arlington Vaca, Añoranza, 2013, archivo MP3. Todos los derechos reservados. Cortesía de Arlington Vaca.

The original virtual exhibition includes an embedded video featuring construction of the New aqueduct of Bogotá. View the film here (https://vimeo.com/73661768) .

Fragmentos seleccionados de un video mudo original que muestra la construcción de la Represa de La Regadera y de la Planta de Tratamiento de Vitelma entre 1934 y 1938. Gracias a la financiación del Ministerio de Obras Públicas, los cineastas Acevedo e Hijos consiguieron un registro visual detallado de las fases de construcción de estas dos obras que hicieron parte del Nuevo Acueducto de Bogotá. Este video revela los avances tecnológicos utilizados en el proyecto, su magnitud y su impacto sobre la naturaleza. La música de fondo fue compuesta y grabada por Arlington Vaca en el tradicional género musical del pasillo, el cual fue bastante popular en Bogotá a principios del siglo XX.

Video: Construcción del Nuevo Acueducto de Bogotá, DVD, dirigido por Acevedo e Hijos (Bogotá: Acevedo e Hijos, 1934–1938).

Bogotá, Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Code DVD0005-5997. Todos los derechos reservados. Cortesía de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.

Autorización de uso de imágenes No. 782.

Music: Arlington Vaca, Añoranza, 2013, archivo MP3. Todos los derechos reservados. Cortesía de Arlington Vaca.